應用流程含預處理(激光清洗 + 等離子活化)、涂膠(伺服點膠 + 真空消泡)、分段固化(60℃預固 + 80℃深固)、雙重檢測(力學沖擊振動 + 熱性能紅外監測)。最終助力 CTP 模組能量密度提升 8%-12%(續航延 50-80km)、熱失控傳播≥60 分鐘、單模組裝配時間縮至 12 分鐘,綜合成本降 10%-15%,推動動力電池高安全、高密度發展。

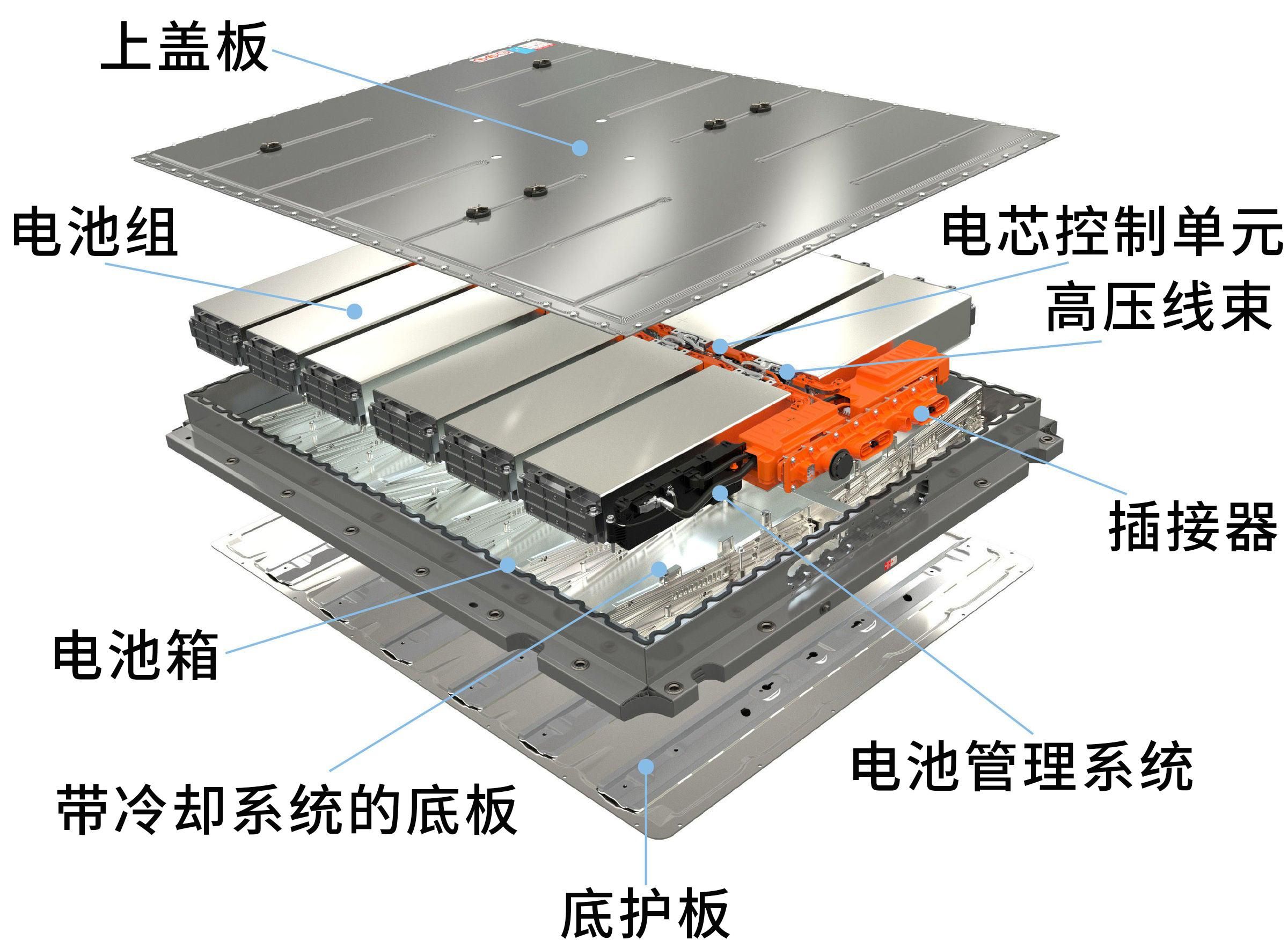

在動力電池向 CTP(Cell to Pack)無模組化結構升級的過程中,電芯與殼體的連接工藝直接決定電池包的能量密度、結構強度與熱管理效率。這一工藝需將數百片電芯緊密固定在金屬殼體內部,既要承受車輛行駛中的持續振動與沖擊,又要快速傳導電芯產生的熱量至散熱系統,而導熱結構膠憑借 “粘接 - 導熱 - 防護” 三位一體的功能優勢,成為替代傳統螺栓連接的關鍵材料,其應用細節對動力電池安全與性能至關重要。

一、工藝痛點與膠粘劑選型邏輯

結構強度要求嚴苛:電芯與殼體的連接需承受 10G 以上的沖擊加速度(相當于車輛時速 60km/h 碰撞強度),且在 - 40℃~85℃溫度循環中保持結構穩定,傳統螺栓連接易因應力集中導致殼體開裂;

熱管理效率瓶頸:快充場景下電芯瞬時溫升可達 30℃/min,需通過連接界面將熱量快速傳導至液冷板,界面熱阻需控制在 0.5℃?in2/W 以下,否則易引發局部熱失控;

工藝兼容性不足:CTP 模組量產節拍要求單包處理時間≤3 分鐘,連接工藝需適配自動化生產線,且不能損傷電芯極耳等精密部件。

力學性能與導熱性能平衡:采用 “環氧樹脂基體 + 氮化硼 / 氧化鋁復合填料” 配方,剪切粘接強度≥8MPa(鋁 - 鋁界面),可承受電芯自重與沖擊載荷;導熱系數達 1.5-3.0W/(m?K),配合 0.2-0.5mm 膠層厚度,能有效降低界面熱阻;

寬溫域穩定性:固化后在 - 55℃~125℃范圍內保持彈性(斷裂伸長率≥60%),通過 500 次冷熱沖擊循環后粘接強度衰減≤10%,避免溫度變化導致的界面剝離;

功能復合化設計:具備 UL94-V0 級阻燃特性,離火即滅可阻斷火焰蔓延;體積電阻率≥1013Ω?cm,能實現電芯與殼體間的電氣絕緣,防止漏電流引發的安全隱患。

二、具體應用流程與技術控制要點

1. 預處理:保障界面粘接可靠性

殼體表面處理:采用激光清洗技術去除鋁合金殼體粘接面的氧化層與油污,使表面粗糙度控制在 Ra1.6-3.2μm,同時通過等離子活化處理提升表面張力至≥72mN/m,確保膠層附著力達標(拉伸強度≥12MPa);

電芯表面清潔:電芯側面采用無塵布蘸取異丙醇擦拭,重點清理極耳附近殘留的電解液與粉塵,清潔后需在 10 分鐘內完成涂膠,避免二次污染影響粘接效果。

2. 涂膠:精準控制膠形與膠量

設備與參數設定:采用三軸伺服點膠機,配備螺桿式計量閥實現 1g 精度的膠量控制;涂膠路徑設為 “蛇形往復 + 邊緣密封”,膠寬 8-10mm、膠高 2-3mm,確保電芯與殼體接觸面積≥95%;

防流掛與消泡控制:利用材料觸變性特性(靜置時粘度≥50000mPa?s,剪切時粘度降低 50%),避免涂膠后膠液流淌污染電芯極耳;混合后的膠液需在 0.8MPa 真空環境下脫泡 5 分鐘,消除內部氣泡對導熱與強度的影響。

3. 固化:平衡效率與內應力

分段固化工藝:采用 “預固化 + 深度固化” 兩步法,先在 60℃下固化 30 分鐘使膠層初步定型(凝膠率≥80%),再升溫至 80℃固化 60 分鐘完成交聯,避免一次性高溫固化導致的內應力開裂;

溫度均勻性控制:固化烤箱采用熱風循環系統,確保不同區域溫度偏差≤±2℃,膠層固化度均達 95% 以上,避免局部固化不完全引發的性能衰減。

4. 檢測:雙重驗證結構與熱性能

力學性能檢測:隨機抽取模組進行 “沖擊測試”(10G 加速度、10ms 脈沖)與 “振動測試”(5-2000Hz 掃頻),測試后膠層無開裂、電芯無位移,剪切強度保留率≥90%;

熱性能驗證:通過紅外熱成像儀監測快充過程中模組表面溫度,確保電芯間溫差≤3℃,膠層導熱路徑無明顯熱阻瓶頸,同時模擬熱失控場景,膠層在 200℃下仍能保持結構完整性,延緩火焰蔓延。

三、應用價值:賦能 CTP 模組性能升級

提升能量密度與輕量化水平:替代螺栓連接后,電池包零部件減少 40%,重量降低 15%,體積能量密度提升 8%-12%,可直接延長電動汽車續航里程 50-80km;

強化安全防護能力:膠層形成的彈性緩沖層可吸收 80% 以上的振動能量,配合阻燃特性與絕緣性能,使模組通過針刺、擠壓等國標安全測試,熱失控傳播時間延長至≥60 分鐘;

優化生產效率與成本:自動化涂膠與固化工藝使單模組裝配時間從 45 分鐘縮短至 12 分鐘,同時避免螺栓緊固導致的殼體加工成本,綜合制造成本降低 10%-15%。